庭方石菖(にわかた・せきしょう)は山口県の植木屋です。

「実践家にして研究者であること」を理念として、本格日本庭園の作庭、文化財庭園史跡の管理・修復などを手掛ける一方で、山口県内を中心に、庭園の調査や史料などから技術研究も行っています。

With the philosophy of being "both practitioner and researcher", I create authentic Japanese gardens, manage and restore gardens at historical sites such as historic temples and shrines.

I also conduct technical research based on garden surveys and historical documents, mainly in Yamaguchi Prefecture.

< 概要 >

| 屋号 | 庭方石菖「山口県知事許可(般-7)第21512号」 |

|---|---|

| 設立 | 平成16年 |

| 代表者 | 藤田智(一級造園施工管理技士) |

| 所属団体 | ・文化財庭園保存技術者協議会 ・日本庭園学会 ・山口県地方史学会 |

| 所在地 | 〒747-0062 山口県防府市上右田709 |

| FAX | 0835-21-8315 |

| お問合せ | メールフォーム |

ハルビンにて現地スタッフと藤田智(右から2人目)

仕事への理念

職人も研究心をもち、先人を敬い、技術を正しく継承することが庭園の維持につながります。クオリティーの高い庭園を造り、価値ある庭園をベストコンディションで後世に遺すことが植木屋としての社会貢献であると考えます。

東京修行時代

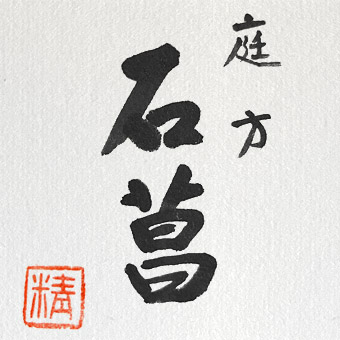

題字「庭方石菖」について

山口市洞春寺のご縁で 日下元精老大師(南禅僧堂師家)に揮毫して頂きました。

空間造形と自然哲学

石菖(せきしょう)は、古くから蒸し湯の薬草として利用され、湧水地や川辺などの清流地に自生する、身近な植物です。その独特な芳香は、日本文化において重要な位置を占めています。特に茶道の「夜咄(よばなし)」と呼ばれる夜のお茶席では、後座の床に石菖鉢や白い花を飾ることが慣例とされています。これは、夜の花の色が灯火の下で誤認されやすく、壁に影を映してしまうのを避けるためです。その代わりに、石菖が持つ種油や?燭の油煙を吸収する性質を活用して飾られます。こうした理由から、茶人たちは庭に石菖を植え、必要な場面に備えたと言われています。

盛物や盆景は、中国宋代に文人趣味的観点から起こった余技的な造形芸術でした。明清時代中国の文人達が書斎に花や石、果物や野菜を飾り、その徳性をたたえて観賞し、修養の糧にしたという風聞も伝えられています。また、石菖も書斎において愛好していました。蘇東坡の詩「赤壁の賦」には、青盆の水が石菖蒲を養うと詠われています。

教授でもある華道二葉流が大正七年に発行した『二葉流華術初伝二葉乃巻』に記された「庭前の花の心得」には、「庭中にある花を来客の饗応に活ける事無用たるべし」との教えが示されています。この教えは、庭の景観を損なうことなく、自然のままの美しさを尊重する姿勢を表しています。一方で、冒頭にある「庭前」についての言及としては、禅の公案『無門関』第三十七則に登場する「庭前柏樹子」を挙げることができます。「禅の悟りとは特別なものではなく、日常の何気ない存在にこそある」という意味が込められています。両者の解釈には相違があるものの、「自然のあるがまま」を尊重する理念には共通点が見受けられます。「自然のあるがまま」とは庭仕事の姿勢そのものであり、その手法や心構えには、自然に寄り添い、その本来の形を守り調和を図るという哲学が含まれると考えます。